当我们在网络世界中借助代理IP穿梭时,偶尔会遇到像被按下慢放键般的卡顿,这就是让人头疼的延迟。明明是为了更顺畅地冲浪,为何反而添了堵?其实,代理IP的延迟背后,藏着不少数据传输路上的“隐形绊脚石”。

若把网络请求比作一场快递配送,直接连接目标服务器就像“同城闪送”,包裹从发件人手中直达收件人;而代理IP则像是给快递加了个“中转站”,包裹得先送到中转仓,再由仓管员分拣后重新发出。多出来的这一段路,本身就为延迟埋下了伏笔。数据在代理服务器里要经过“登记、验证、转发”等一系列流程,就像快递在中转站要扫码、贴标签、找运输车,每一步操作都需要时间,累积起来自然让整体速度慢了半拍。

代理服务器的“身体素质”,就像中转站的运营能力。如果服务器的处理器是个“慢郎中”,面对成百上千的请求只能慢吞吞地处理,数据就会在服务器里排起长队,如同高峰期的收费站前挤满了车;要是服务器的内存像个“小口袋”,装不下太多待处理的信息,数据就得频繁“进出”,进一步拖慢节奏。更要命的是带宽这条“运输通道”,若它窄得像条乡间小路,同时涌来的大量数据就会堵成一团,别说快速通行,能慢慢挪动就不错了。

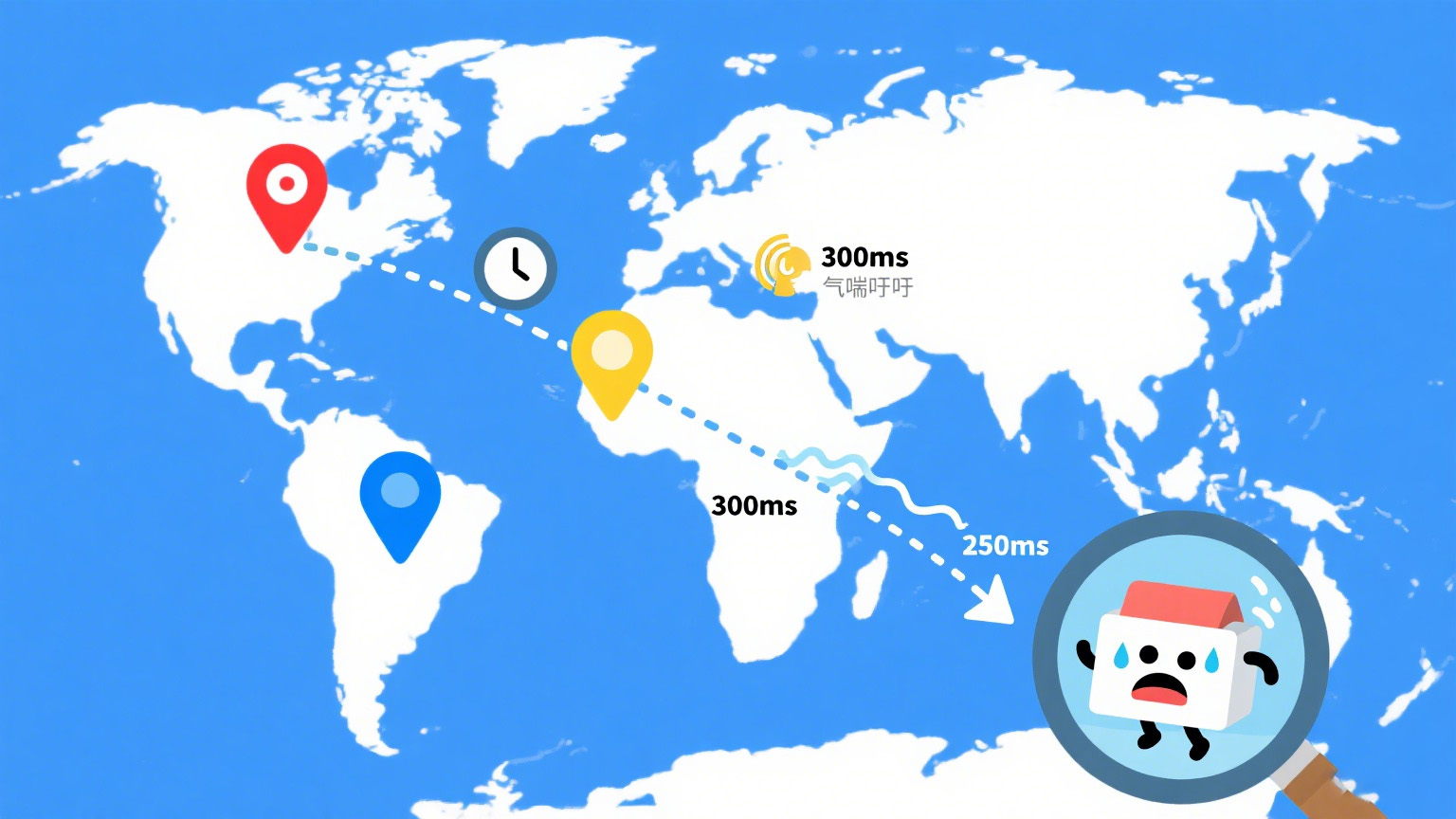

地理位置的远近,堪称影响延迟的“空间魔咒”。假设你在上海,却用了一台位于纽约的代理服务器,数据从你这里到代理服务器,再到目标服务器,就像跨洋航行的货轮,光是在海上漂着就要花掉大把时间。信号在远距离传输中还会不断“衰减”,就像声音在空旷的山谷里传播会越来越弱,数据也得反复“确认”才能准确送达,这一来二去,延迟自然越来越明显。

网络环境的稳定性,则像是数据传输路上的“天气状况”。如果用户自家的网络是“阴晴不定”的脾气,时而信号满格,时而突然断连,那么代理IP就像在颠簸的小路上开车,再厉害的司机也难保证平稳;要是代理服务器所在的网络经常“下暴雨”——比如频繁遭遇波动或干扰,数据传输就会像在泥泞中跋涉,每一步都异常艰难。

不同类型的代理IP,还藏着各自的“处理密码”。有些代理IP为了让用户更“隐蔽”,会给数据裹上一层层“伪装”,就像特工执行任务前要反复检查身份、更换装扮,这个过程虽然能提高安全性,却也耗费了额外时间;还有些代理IP要严格验证数据的“合法性”,如同安检处的工作人员仔细检查每一件行李,细致是细致了,速度却难免慢下来。

说到底,代理IP的延迟不是单一原因造成的,而是“路径长度、服务器性能、地理距离、网络稳定性、功能特性”共同编织的一张“减速网”。想要避开这些“绊脚石”,就得在选择代理IP时擦亮眼睛:挑硬件强、带宽足的“壮汉”,选离自己和目标服务器都近的“邻居”,找网络环境稳定的“靠谱伙伴”。只有这样,才能让数据在网络世界里跑得又快又稳,让代理IP真正成为助力而非阻力。