在代理IP的大家族里,除了沉稳的静态IP与灵动的动态IP这对兄弟,还活跃着另一对以“时效”论英雄的成员:短效IP与长效IP。它们不像前两者以“稳定性”分界,而是以生命周期为尺,丈量着不同的网络任务疆域。理解这对搭档,是高效运用代理资源的关键。

相似之处:在时效维度上,属于同族血脉

核心身份:无论短暂如流星还是恒久如星辰,它们本质上都是可用的代理IP地址,为用户设备提供临时的网络出口身份,执行请求转发、隐私保护或访问突破的任务。

动态本质:与“天生固定”的静态IP不同,短效IP和绝大多数长效IP都归属于动态IP的范畴。它们的地址并非永久绑定,都可能在某个时刻发生变更。

应用基础:两者都服务于需要通过代理进行网络操作的场景,例如数据采集(爬虫)、市场调研、广告验证、社交媒体管理等。

相异之处:生命周期有所不同

存续时间:瞬息vs恒常

短效IP:如其名,生命极其短暂。其有效时间通常以分钟甚至秒计(常见如几分钟到几十分钟)。一次代理会话结束、一个请求发出后,这个IP地址就可能失效或自动切换。它们是“快餐式”的IP资源。

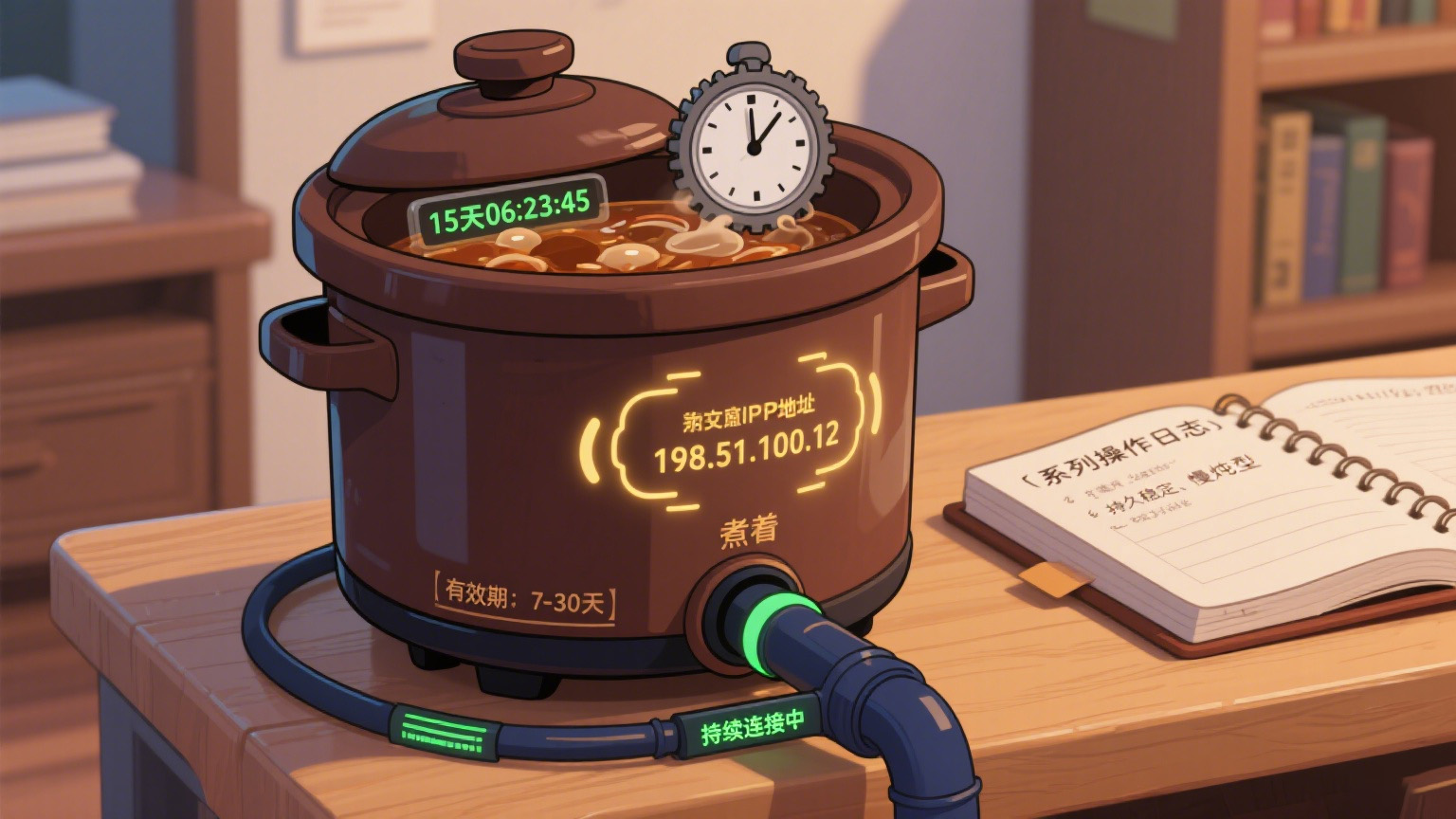

长效IP:追求持久稳定。其生命周期可以持续数小时、数天、数周甚至更长(具体时长取决于服务商套餐)。在此期间,用户绑定后可以持续使用同一个IP进行一系列操作,直到其生命周期自然结束或被手动释放。它们是“慢炖型”的IP资源。

核心价值:隐匿与突破vs稳定与身份

短效IP:最大的优势在于其极高的匿名性和规避封禁能力。因为IP频繁、快速地更换,目标网站极难追踪用户的真实行为轨迹或对某个特定IP实施有效封锁(封了也马上换新的)。特别适合大规模、高频率、易触发反爬的任务(如密集型数据抓取、高频访问)。

长效IP:核心价值在于维持一个相对稳定的网络身份。在较长时间内使用同一个IP,使得它适合需要保持登录状态、模拟真实用户长期行为、或需要目标网站识别并信任该IP的场景(如社交媒体养号、需要固定IP的自动化工具对接、特定地区的长期访问维持)。

获取与使用方式:池中快取vs专属绑定

短效IP:通常从庞大的IP池中随机、按需、即时分配。用户每次请求或每次会话都可能获得一个全新的、短暂的IP。使用过程强调“快用快换”。

长效IP:用户通常需要主动获取并绑定一个特定的IP(或IP段)。一旦绑定成功,在有效期内,这个IP就相对“专属”于该用户或任务,提供持续稳定的连接出口。

成本与管理:流量驱动vs时间驱动

短效IP:计费模式往往与使用次数或消耗的流量紧密挂钩。IP更换频繁,管理焦点在于高效调度池资源。

长效IP:计费则主要依据IP的有效时长(如按小时、按天、按月收费)。管理更侧重于确保绑定IP的稳定性和可用性。

适用场景:快攻任务vs持久战役

短效IP:

大规模网页数据抓取(爬虫)

快速票务抢购

高频广告点击/展示验证

需要频繁切换IP以避免风控的匿名浏览

长效IP:

社交媒体账号(如Facebook, Instagram, Twitter)的长期运营与管理

需要维持登录状态的电商平台操作

稳定的海外网络访问(如长期访问特定区域服务)

需要固定IP接入的远程软件或API调用

网络游戏多开或特定地区服稳定登录

短效IP如穿花蝴蝶,以万变应万变,擅长在反爬丛林中闪转腾挪;长效IP似扎根磐石,以不变应万变,精于在需要身份稳定的场景中持久深耕。它们并非动态IP与静态IP的简单替代,而是在动态IP范畴内,依据“时效”需求进行的精细化分工。选择短效还是长效,关键在于审视任务的核心诉求:是需要瞬间的万千面孔突破,还是一个可信赖的“网络马甲”长期经营?洞悉这对时效兄弟的秉性,才能将代理IP的威力精准释放于最匹配的业务战场。